犬猫が立てなくなるパターンは大きく下記の2パターンになります

1.さっきまで普通に歩いていて、元気食欲もあったのに急に立てなくなった

2.数日前からふらついたりしていて、元気食欲も落ちていて、だんだん立てなくなった

■1の場合に考えられること

外傷(交通事故や高所からの落下)や血栓、椎間板ヘルニア、脊髄梗塞、出血などが主な原因として挙げられます。

✔️外傷について

特に猫で多く認められます。近年、交通事故はなくなってきましたが、高所からの落下で怪我してしまう猫は稀に遭遇します。高所から飛び降りて怪我をする猫はこれを繰り返してしまうため、海外では『ハイライズシンドローム(高所落下症候群)』などと呼ばれています。この場合、立てなくなっただけではなく、内臓系の損傷も疑われるため、みだりに体勢を変えずに病院を受診して下さい。

✔️血栓について

血栓は猫の心臓病(特に肥大型心筋症)で生じることが有名ですが、犬でも出来ることがあります。犬は心臓以外でも血管そのものに何らかの異常が生じ、血栓が形成される場合が多く、特にタンパク漏出性腎症やタンパク漏出性腸症、免疫介在性溶血性貧血といった病気は合併症として血栓を形成しやすいため、これらの病気の犬は注意が必要です。

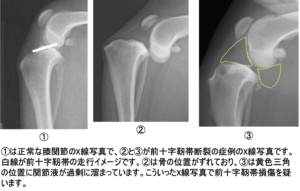

✔️椎間板ヘルニアについて

特にミニチュアダックスフンドにおいて多く認められます。首で椎間板ヘルニアを起こせば、四肢に麻痺などの症状が認められ、胸腰部で椎間板ヘルニアを起こせば両後肢に症状が認められる場合が多いです。椎間板ヘルニアは一般的に中〜高齢に認められますが、ミニチュアダックスフンドを含む好発犬種であるシーズーやビーグル、コーギー、パグなどは若齢でも認められます。胸腰部椎間板ヘルニアの診断や治療についての詳細は犬の胸腰部椎間板ヘルニアについてを参照下さい。

✔️脊髄梗塞について

脳から四肢を動かす指令の伝達路である脊髄に梗塞が起こってしまった状態です。脳梗塞の脊髄バージョンだと思って下さい。脊髄梗塞の場合、多くは半身麻痺を起こします。ミニチュアシュナウザーが好発犬種として知られています。有効な治療法はありませんが、半数以上の症例で自然回復が見込めますが、それまではリハビリなど日常生活のケアが必要になります。

✔️出血について

どこか(特に脾臓と肝臓)に腫瘍があり、それが破裂してしまうと出血を起こします。腫瘍は通常、徐々に何らかの症状を示しますが、場所によっては無症状の場合もあります。そのため、腫瘍が破裂してから初めて症状が出る場合もあります。この場合、血液が足りなくて立てなくなるのでグッタリしています。

■2の場合に考えること

✔️全身的な異常で立てない

発熱や、肝臓病、腎臓病などが進行し、身体がだるくて立てなくなっています。全身的な病気があってふらついたり、立てなくなっている場合はかなり病気が進行した段階のため、なんとなく元気ないといった早めの段階で病院を受診して下さい。

✔️神経の異常で立てない

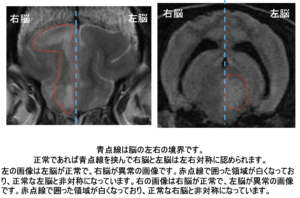

脳に病気があると徐々に立てなくなってしまいます。脊髄に病気があっても徐々に立てなくなってくる場合がありますが、この場合、原因として先ほどの椎間板ヘルニアや脊髄梗塞以外の脊髄の病気を第一に考えます。

※通常、椎間板ヘルニアや脊髄梗塞は急に脊髄がダメージを受けるため、急に立てなくなります。しかし、脊髄の腫瘍の場合は脊髄が徐々にダメージを受けるので最初はフラつきから始まり、徐々に立てなくなっていきます※